十玄门

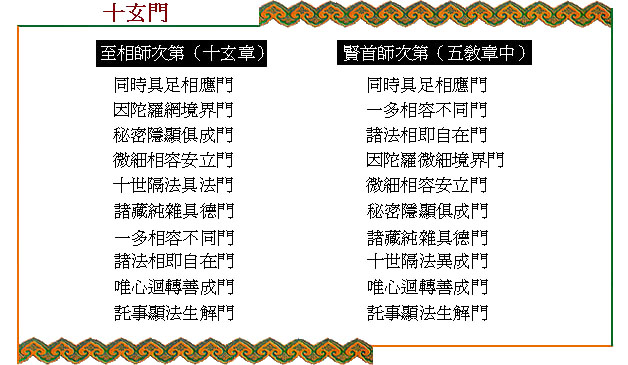

(术语)又曰十玄缘起。华严宗所立。示四种法界中事事无碍法界之相者。通此义,则可以入华严大经之玄海,故曰玄门。又此十门互为缘而起他,故曰缘起。至相大师,承杜顺之意,创说于十玄章,贤首于五教章中卷敷演之。但次第不同。然贤首更于探玄记一说十玄,稍异于此,清凉全依之。

一,同时具足相应门:

十方三世之一切诸法,缘起之所使然,同一时具足圆满彼此照应而显现也。缘起为诸法之自性,无一法漏于缘起者。故一切诸法于同一时同一处为一大缘起而存在,是曰具足相应,唐经妙严品曰:“一切法门无尽海,同会一法道场中。”是为事事无碍法界之总相,其余九门乃此门之别义也。

二,广狭自在无碍门:

以一法缘起一切法,一法之力用无际限,名为广,守一法之分限,不坏本位,名为狭。以是观之。则分即无分,无分即分也。凡缘起之法,于如此一法,具分与无分二义而不相妨,谓之广狭自在无碍门。

三,一多相容不同门:

依上广狭无碍之义,一势分,入于他一切法,他一切法之势分,入于自一。如此一多互相容,曾不失一多之本位,谓之一多相容不同门。是就法之势用,说彼此之相入也。而一多之二相存,故曰不同。唐经卢舍那佛品曰:“以一国土满十方,十方入一亦无余。世界本相亦不坏,无比功德故能尔。”

四,诸法相即自在门:

依上一多相容门,而一法之势力入于一切法时,一法即为一切法中之一法。彼既为一切法中之物,故废己而同他,一法之体,全为彼之一切法,即一切法之外更无一法为虚体,所同之一切法,为有体。与之同时一切法入于一法,则彼亦废己而同我,全收彼之一切法而为一法之体。即一法体之外无一切法,能同之一切法,为虚体。惟所同之一法为有体也。以如此一虚一实之故,一法即于一切法,一切法即于一法,故曰相即。是就体而论者。上之相容门,不废一多,但明力用之交彻,故譬之二镜相照,此明彼此之二体虚实和融而为一如,故譬之水波相收,晋经十住品曰:“一即是多,多即是一。”

五,隐密显了俱成门:

(五教章及清凉玄谈作秘密隐显俱成门),既依上之义门,一法即于一切法,则一切法显而一法隐,一切法即于一法,则一法显而一切法隐。此显隐之二相俱时成就谓之隐密显了俱成门:

晋经贤首品曰:“或东方见入正受,或西方见三昧起。于眼根中入正受,于色法中三昧起。”

六,微细相容安立门:

以上来第二门以下之义,无论如何微细之中亦含容一切诸法,一齐揃头显现,犹如镜中映现万像。微细者,示于一毛一尘之中,有其事也。晋经毗卢舍那品曰:“一毛孔中,无量佛刹。庄严清净,旷然安立。”

七,因陀罗网法界门:

(五教章及清凉玄谈作因陀罗网境界门),因陀罗网者,帝释天宫殿所县之珠网也,珠珠各各现一切珠影,是一重之各各影现也。而一珠中所现之一切珠影,亦现诸珠之影像形体。是二重之各各影现也。如此重重映现而无尽无穷。诸法一一之即入亦如斯。上之细微相容,惟一重之即入,未明即入重重无尽。故今假喻以明此义。此有名之因陀罗网譬喻也。

八,托事显法生解门:

上来所明,既于第七门,知一切法缘起重重无尽,尘尘法法,尽为事事无碍法界。然则得就一事一尘,显无碍法界之法门矣。是曰托事显法生解门。如经说十种之宝玉云等皆是深妙之法门。如示金狮子之无碍,明帝网之重重亦然。凡一切之寄显表示之法门皆摄于此。

九,十世隔法异成门:

上八门为就横示圆融无碍之相者。而此无碍不独于横为然,于竖亦然。故有此门。十世者,过现未三世各又有过现未三世,而为九世,九世互相入,故为一总世。总别合为十世也。此十世隔历之法,同时具足显现。谓之隔法异成。异成者,别异之法俱时成就之义也。晋经初发心功德品曰:“知无量劫是一念,知一念即是无量劫。”

十,主伴圆明具德门:

横竖之万法既成一大缘起,由于法法皆交彻,而举一法,他法伴之而速带缘生。申言之,即举一法为主,则余悉为伴,而赴于此一法。更以他法为主,则余法为伴而尽集于其法也。譬如一佛为主而说法,则他之一切佛为之伴,更以他佛说法亦然。如斯缘起之法,互为主伴。互为约束,故无论何法为主,他一切随伴于是。一法圆满一切之功德。故曰圆明具德。见探玄记一,华严玄谈六。

FROM:【佛学大辞典(丁福保编)】

《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经解(概要)》节选

金刚乘三昧耶戒弟子黄念祖敬解

至于莲池大师于《疏钞》中,广引净宗经中事事无碍之文,实寓深意,足证苦心。盖事事无碍法界唯《华严》一经所专有。故知大师于本经中广作征引,以证本经正显事事无碍法界,亦即证明本经属于圆教,实不容或疑也。兹步大师遗踪,专论本经中事事无碍法界之玄义。华严宗立十玄门示此法界之无碍。名为玄门者,以通此则可入华严圆教之玄海,故曰玄门。今依《探玄记》所说十玄次第,引证经文,以明本经实具十玄,于是则确证本经正属圆教,即是中本《华严》。以证如上之说皆是真实语,非因净宗行人之妄自尊大也。

(1)同时具足相应门。夫《华严》教理以缘起为主。法界一切尽成一大缘起。一法成一切法,一切法起一法。一时具足,圆满显现,故曰具足相应。《华严妙严品》曰:“一切法门无尽海,同会一法道场中。”《大疏》曰:“如海一滴,具百川味,”是为此门之玄义。今此经中,具显此同时具足相应之玄门。如经中《至心精进品》,法藏比丘“于彼二十一俱胝佛土,功德庄严之事,明了通达,如一佛刹,所摄佛国,超过于彼。”经中二十一俱胝佛土表无量佛土,法藏比丘摄无量佛土为一极乐净土,是即华严中一切诸法同时同处,为一大缘起而存在,具足相应之义。是为十玄之总门,实亦本经之总相,本经实亦同此一大缘起而出现也。又《泉池功德品》中“其水一一随众生意。”众生所欲水之冷暖、缓急、深浅,各各不同。而此一水,能同时同处满足一切众生心意。水是一法,众生之欲是多法。而此一水能同时相应于一一众生之意,此正是同时具足相应之玄门也。何况此水复能同时“波扬无量微妙音声,或闻佛法僧声。(乃至)甘露灌顶受位声。得闻如是种种声已,其心清净,无诸分别,正直平等,成熟善根。随其所闻,与法相应。其愿闻者,辄独闻之,所不欲闻,了无所闻。永不退于阿耨多罗三藐三菩提心。”只是一水,但能于同时同处满一切闻者之愿,各各闻其愿闻之法,且随其所闻,与法相应。可见华严十玄之总门,已举体显示于本经矣。

(2)广狭自在无碍门。《大疏》云:“如径尺之镜,见十里之影。”盖镜喻狭,而十里之影喻广也。本经《发大誓愿品》云:“所居佛刹,广博严净,光莹如镜,彻照十方无量无数不可思议诸佛世界。”以一刹之力用,遍彻十方,是为广。一刹之相不坏,是为狭。力用无限之广与一法之狭,不相妨碍,各各自在,故名广狭自在无碍。又“欲见诸佛净国庄严,悉于宝树间见。犹如明镜,睹其面像。”亦复如是,同明广狭自在之玄门。

(3)一多相容不同门。《大疏》云:“若一室之千灯,光光相涉。”盖一中有多,多中有一,是为相容。而一多之相不失,是为不同。《华严卢舍那佛品》云:“以一佛国满十方。十方入一亦无余。世界本相亦不坏。无比功德故应尔。”一土满十方,十方入一方,相容之义也。本相不坏,不同之义也。本经中弥陀宝香普薰愿文云:“国土所有一切万物,皆以无量宝香合成。其香普薰十方世界。”彼国万物中任何一物,皆为无量宝香所成。以无量香入于一物,表一切法入于一法,表一多相容。又一物之一相,与众香之多相共存,表两相不同之义。又此香遍于十方,复明一法遍于多法,更显一多相容不同之妙。

(4)诸法相即自在门。上显相容,此表相即。晋译《华严十住品》云:“一即是多,多即是一。”譬如水之与波,以水喻一,以波喻多。波即是水,水即是波,彼此相即,而各自在,故云相即自在。又《大疏》云:“如金与金色,二不相离。”至于本经《法藏因地品》云:“世尊能演一音声,有情各各随类解。又能现一妙色身,普使众生随类见。”亦明一音中一切音,一身中一切身,一切即一,一即一切,多即是一,一即是多。如水与波,一水多波是相即自在之义也。又经中《歌叹佛德品》云:“其所散华,即于空中,合为一华。华皆向下,端圆周匝化成华盖。”多花成一花,故多即是一。一花中含多花,故一即是多也。是为本经中显现之第四玄门。

(5)隐密显了俱成门。《大疏》云:“若片月澄空,晦明相并。”盖指隐处具显,显处具隐也。本经《礼佛现光品》云:“阿弥陀佛即于掌中放无量光,普照一切诸佛世界,时诸佛国,皆悉明现,如处一寻。”又“乃至泥犁溪谷,幽冥之处,悉大开辟,皆同一色。犹如劫水弥满世界,其中万物,沉没不现。滉漾浩汗,(汗者广大无际之貌。《文选·郭璞赋》有汗汗之辞。)唯见大水。彼佛光明亦复如是。声闻菩萨,一切光明,悉皆隐蔽,唯见佛光,明耀显赫。”即表一切法即于佛光之一法。则一法(佛光)显而一切法(此土万物,圣贤光明)俱隐。是为隐显俱成第五玄门之相。

(6)微细相容安立门。《大疏》曰:“如琉璃瓶,盛多芥子。”以上各门,咸明广狭无碍,一多相容之义。今此第六门,更指无论如何微细之中,亦可含容一切诸法,一毛一尘之中,无边刹海,一切诸法,同时涌现,如一镜中映现万象。《普贤行愿品》云:“一尘中有尘数刹,一一刹有难思佛。”“于一毛端极微中,出现三世庄严刹。”正显此义。今本经《积功累德品》谓法藏比丘于因地中,“身口常出无量妙香,犹如旃檀,优钵罗华,其香普薰无量世界……手中常出无尽之宝,庄严之具,一切所需最上之物,利乐有情。”又《宝莲佛光品》曰:“一一华中出三十六百千亿光。一一光中出三十六百千亿佛。”夫一光者,乃莲光中三十六百千亿分之一,是表至极微细也。而一光中含摄三十六百千亿佛已表极微细中含容一切诸法也。

(7)因陀罗网法界门。以上微细相容门,明一重之相入相即,而未明重重无尽相入相即之义。故假因陀罗网为喻,以明此义。因陀罗网者,帝释天宫所悬之珠网。网有千珠,互相映照。一一珠中各现一切珠影,此是第一重之各各影现。而一珠中所现之一切珠影,复现于其余九百九十九珠之中。是第二重之影现。如是千珠重重映现,无有穷尽,以喻诸法之相即相入,重重无尽。《大疏》云:“若两镜互照,传耀相写。”在本经中《宝莲佛光品》云:“众宝莲华周满世界。……一一华中,出三十六百千亿光。一一光中,出三十六百千亿佛。……一一诸佛,又放百千光明,普为十方说微妙法。如是诸佛,各各安立无量众生于佛正道。”上第六门中已明“一一光中出三十六百千亿佛”是微细相容门,彼乃一重之相即相入。更征其前后之经文,则可广显重重无尽之相即相入之妙义。一阿弥陀佛国中,有无数宝莲华。一一华中放难数光,一一光中有难数佛。一一佛放光说法,安立无量众生于佛正道。如是则极乐国中,有无数莲,莲放光,光现佛,佛现国土,土中又有无数莲,莲复放光现佛。每一莲华喻一帝珠,如是莲华周遍佛国。可见本经正显《华严》因陀罗网重重无尽、事事无碍之玄门。

(8)托事显法生解门。由上之重重无尽,故尘尘法法皆是事事无碍法界。故可任就一尘一事,显此法界全体。如《大疏》云:“立像竖臂,触目皆道。”经中《菩提道场品》曰:“又其道场,有菩提树。……复由见彼树故,获三种忍:一音响忍。二柔顺忍。三者无生法忍。佛告阿难:如是佛刹,华果树木,与诸众生而作佛事。”一见彼树,可证无生,是正为“托事显法生解”之玄旨。华果树木,皆作佛事,亦复如是。

(9)十世隔法异成门。此门表延促无碍。以上八门横示圆融之相。此是竖示。十世者,过现未三世,每世又各有过现未三世,于是成为九世。九世互入,为一总世。总世与前九相合,而为十世。此十世隔历之法,同时具足显现是曰隔法异成。(别异之法俱时成就,谓之异成。)晋译《华严初发心功德品》曰:“知无量劫是一念,知一念即无量劫。”又《普贤行愿品》曰:“尽一切劫为一念”,“我于一念见三世”。皆显延促同时、三际一如之义。故《大疏》曰:“若一夕之梦,翱翔百年。”本经之中,亦多显此。如《大教缘起品》云:“能于念顷,住无量亿劫。”《德遵普贤品》云:“于一念顷,遍游一切佛土。”又《歌叹佛德品》云:“于一食顷,复往十方无边净刹。”同显此第九玄门。

(10)主伴圆明具德门。横竖万法成为一大缘起,法法交彻;故随举一法,其他一切法即伴之而缘起。亦即举一法为主,则其他一切法皆为伴,而赴于此一法。更以他法为主,即余法成伴而尽集之。故一法圆满一切法之功德。是名圆满具德。《大疏》云:“如北辰所居,众星拱之。”今本经以“发菩提心,一向专念”为宗,以“十念必生愿”为大愿之本。专重持名念佛,名具万德,此一句佛号圆满具足一切法之功德。举体是华严玄门圆明具德之义。经中《三辈往生品》云:“乃至获得一念净心,发一念心,念于彼佛。此人临命终时,如在梦中,见阿弥陀佛。定生彼国,得不退转无上菩提。”此明净心念佛一声之无量不可思议功德。又大愿中有闻名得福愿。十方众生以闻名故,“寿终之后,生尊贵家,诸根无缺,常修殊胜梵行”。又有闻名得忍愿,他方菩萨以闻名故,应时可获一二三忍,证不退转。可证弥陀名号,妙德难思。如东密《阿字观》云:“自阿字出一切陀罗尼。自一切陀罗尼生一切佛。”阿字主也。一切陀罗尼与一切诸佛皆伴也。一字之中,主伴功德无量无边,是即圆明具德之玄意。

又彼国土,色声香味触,一一圆明具德。故见光、见树、闻声、嗅香,莫不增益善根。“若有众生,见我光明,照触其身,莫不安乐,慈心作善。”“波扬无量微妙音声。……得闻如是种种声已,其心清净,无诸分别,正直平等,成熟善根。”“流布万种温雅德香,其有闻者,尘劳垢习,自然不起。风触其身,安和调适,犹如比丘得灭尽定。”又“若有众生,睹菩提树,闻声,嗅香,尝其果味,触其光影,念树功德,皆得六根清彻,无诸恼患,住不退转,至成佛道。”又《宝香普熏愿》曰:“其香普熏十方世界,众生闻者,皆修佛行。”可见一尘一毛,莫不圆明具德也。

《华严玄谈》谓诸法何故事事无碍?从唯心所现故。诸法之本原,非有别种,唯自如来藏心缘起之差别法,故必有可和融之理。《华严金狮子章》云:“或隐或显,或一或多,各无自性,由心回转,说事说理,有成有立,名唯心回转善成门。”唯心善成门,即主伴圆明具德门。

本经《积功累德品》谓法藏比丘“住真实慧,勇猛精进,一向专志庄严妙土。”故知极乐依正清净庄严,皆真实慧之所流现。如《往生论》所谓,三种庄严入一法句,一法句者清净句,清净句者,真实智慧无为法身。故知妙土庄严即是清净法身,无二无别。经中《寿乐无极品》云:“一旦开达明彻。自然中自然相。自然之有根本。自然光色参回。转变最胜。郁单成七宝。横揽成万物。”经云一旦开明,其所开明者,当人之自心也。七宝与万物,佛之国土也。由自一心,而现妙土,由心回转,以成世界,是故事事无碍,圆明具德。故经云:“开化显示真实之际。”真实之际者,真如实相之本际。故知所显现者,当相即道,即事而真,一一无非真如、实相,亦即一一无非自心。是故超情离见,圆具十玄也。《华严》之独胜,端在十玄。今本经亦具,足证本经不异《华严》。《华严》末后以十大愿王导归极乐。今本经全显净宗,导引凡圣,同归极乐。故称本经为中本《华严》诚有据也。又据《要解》判小本曰:“华严奥藏,法华秘髓,一切诸佛之心要,菩萨万行之司南,皆不出于此矣。”且极乐不离华藏世界,弥陀即是毗卢遮那,故判本经为圆教,谁曰不宜。